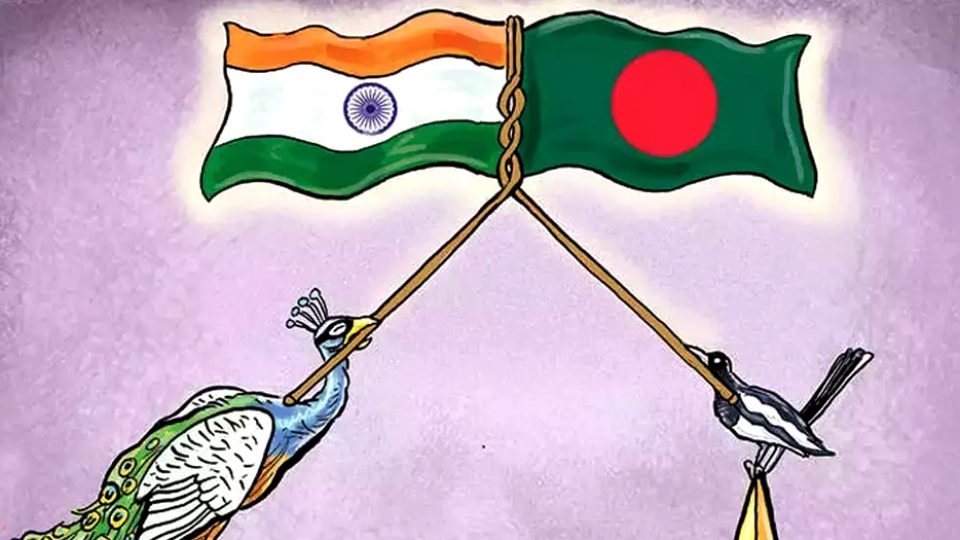

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারে জন্য বহুল কাঙ্খিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পর দুই দেশের সম্পর্কের তিক্ততা কমবে বলে মনে করেছে বিশ্লেষকেরা। তাদের যুক্তি, শীর্ষ পর্যায়ে পারস্পরিক আলোচনা হলে এক ধরনের দায়বদ্ধতা তৈরি হয়। সংখ্যালঘু নির্যাতন ইস্যু বাধা হয়ে দাঁড়াবে না বলেও মনে করছেন তারা।

প্রতিবেশী এই দুই দেশের সম্পর্কে ছন্দ পতনের শুরুটা গত বছরের আগস্টে, বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার দেড় দশকের শাসন অবসানের পর থেকে।

তার আগে আওয়ামী লীগের শাসনকালে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়। তবে ভারতমুখী এই পররাষ্ট্র নীতিকে ‘দিল্লির দাসত্ব’ বলে সমালোচনা করত হাসিনাবিরোধীরা।

অভ্যুত্থানের পালাবদলের পর ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক নাজুেক থেকে নাজুকতর হয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে সরব ছিল ভারত সরকার। অন্যদিকে ভারতবিরোধী কথা-বার্তা আসতে থাকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের কাছ থেকে।

দিল্লি যখন দূরে সরে যায়, তখন অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে পাকিস্তানে সম্পর্ক বাড়তে থাকে। প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস দুই বার বৈঠক করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, যান চীন সফরে।

গত ২৮ জুন চীনের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক সংলাপে ইউনূস বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানের গুরুত্ব বোঝােতে গিয়ে বলেছিলেন, “নেপাল ও ভুটান স্থলবেষ্টিত দেশ, যাদের কোনো সমুদ্র নেই। ভারতের সাতটি উত্তর-পূর্ব রাজ্যও স্থলবেষ্টিত।” একই বক্তৃতায় বাংলাদেশকে বঙ্গোপসাগরের অভিভাবকও বলেছিলেন তিনি। এতে ভারতের রাজনীতিকদের মধ্য থেকে আসে তীব্র প্রতিক্রিয়া।

এমন এক পরিস্থিতিতে থাইল্যান্ডে বিমসটেক সম্মেলনে মোদীর সঙ্গে ইউনূসের একটি বৈঠক আয়োজনের তোড়জোড় শুরু হয় ঢাকার পক্ষ থেকে। ঢাকা থেকে অনুরোধ পেলেও দিল্লি থেকে বৈঠকের বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য মিলছিল না। তবে সম্মেলনের ফাঁকে ব্যাংককের সাংরি লা হোটেলে শুক্রবার বৈঠকটি হওয়ার পর সব সংশয়ের অবসান ঘটেছে।

বাংলাদেশ-ভারতের সরকার প্রধানের এই বৈঠকটি ইতিবাচন হিসেবে দেখছেন দুই দেশের বিশ্লেষকেরা।

বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলেন, “বাংলাদেশ একটু নতুন বাস্তবতায় নিজেদের তৈরি করার চেষ্টা করছে। ফলে প্রতিবেশী, বন্ধু, সহযোগী সবার সাথে নতুন করে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দাঁড় করানোর ব্যাপারে তারা আন্তরিক। নতুন সম্ভাবনায় সহযোগীদের তারা পাশে পেতে চায়।”

তার মতে, শীর্ষ পর্যায়ে পারস্পরিক আলোচনা হলে এক ধরনের দায়বদ্ধতা তৈরি হয়।

“তারা আগের বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করেছেন মোটা দাগে। তারপরও একটা কমন (সাধারণ) জায়গা তৈরি করতে হবে। দুই পক্ষই কিছু কিছু ছাড় দিলে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে পৌঁছানো সম্ভব,” যোগ করেন হুমায়ুন কবির।

বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করেন, ভারতের জন্য ‘শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ’ সংক্রান্ত আলোচনাটি ঠিক স্বস্তিদায়ক নয়।

ভারতের ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক শ্রীরাধা দত্ত বলেন, “এক্সট্র্যাডিশন একটি জটিল প্রক্রিয়া। তার ওপর, শেখ হাসিনা ভারতে বন্ধু এবং অতিথি হিসেবে সমাদৃত। সুতরাং বাংলাদেশ তাদের অবস্থান থেকে বললেও ভারতের মেনে নেওয়ার কথা নয়।”

তিনি আরও বলেন, “মাইনরিটি (সংখ্যালঘু) হিন্দু নির্যাতন ইস্যুটি নিয়েও ভারতের উদ্বেগ রয়েছে। সেই বক্তব্য তারা তুলে ধরেছে।”

তবে এক্সট্র্যাডিশন বা মাইনরিটি সংক্রান্ত মতভেদ সত্ত্বেও যেহেতু সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে, আগামীতে এগুলোর কোনোটিই বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না বলে মনে করেন অধ্যাপক দত্ত।

তথ্যসূত্র: বিবিসি