বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এখন ১৭০টি। এর অর্ধেকের বেশি হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের দেড় দশকের শাসনামলে। এই সময়ে ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত বছরের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর নানা বিষয়ে সরব শিক্ষার্থীরা। তার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সাত কলেজ আন্দোলনে নামে তাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে।

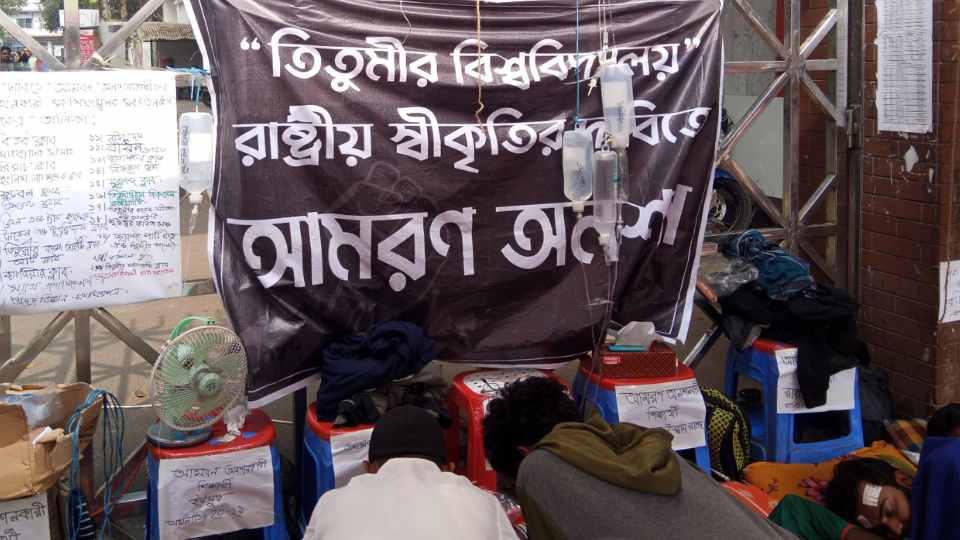

তাদের মধ্যে মহাখালীর তিতুমীর কলেজের দাবি শুধু তাদের একার জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়। এই দাবিতে গত কয়েকদিন ধরে অনশন চলছে, ক্যাম্পাসের সামনে সড়ক আটকে বিক্ষোভও চলছে।

রোববার শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের এক কথার প্রতিক্রিয়ায় তারা মহাখালীর আমতলীতে এসে সড়ক আটকে দিলে বিমানবন্দর সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দাবি আদায়ে তারা মহাখালীতে েরলপথ অবরোধের হুমকিও দিয়েছে। তাহলে সারাদেশের সঙ্গে রাজধানীর রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

এই যখন পরিস্থিতি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর পরিবর্তে সংখ্যা কমানোর সুপারিশ করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণবিষয়ক টাস্কফোর্স।

টাস্কফোর্স কমিটির পক্ষ থেকে এ সুপারিশ সংবলিত একটি প্রতিবেদন গত বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বণিকবার্তায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টাস্কফোর্স সীমিত শিক্ষা বাজেটের সঠিক ব্যবহার, সম্পদ ভাগাভাগির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক র্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভালো অবস্থান নিশ্চিতে কিছু পাবলিক ও কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে একীভূত করার বিষয়টি বিবেচনা করতেও সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে।

এই টাস্কফোর্সের শিক্ষাবিষয়ক সুপারিশগুলো তৈরিতে ভূমিকা রাখেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন।

এই সুপারিশ করার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, “আমাদের দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই নিম্নমানসম্পন্ন। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতে এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের উদ্দেশ্যেই এ একীভূতকরণের সুপারিশ করা হয়েছে।

“এক্ষেত্রে কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এবং কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করা যেতে পারে।”

তবে একীভূতকরণ একটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার জন্য নয়- আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, “তাদের ক্যাম্পাস আগের জায়গায়ই থাকবে। তবে তারা একই নামে পরিচালিত হবে।”

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতআয় যাওয়ার পর দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, যদিও শিক্ষার মান একটুও বাড়েনি বলে অভিযোগ ছিল আগে থেকেই। জনতুষ্টির দিক বিবেচনা করে পুরনো প্রায় সব জেলায়ই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে, তেমন অবকাঠামো গড়ে না তুলেই।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তথ্য অনুযায়ী, দেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭০। এর মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৫৫টি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১১৫টি।

গত আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরে মোট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৮৭টি। এর মধ্যে ২৬টি পাবলিক ও ৬১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময়ে নতুন করে আরো ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সাতক্ষীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন গত বছর সংসদে পাস হয়েছিল। ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়াও একই বছর সংসদে চূড়ান্ত হয়। বাকি ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষেও ইউজিসি ইতিবাচক মতামত ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় বাড়লেও দক্ষ জনশক্তি তৈরি হওয়ার বদলে দেশে শিক্ষিত বেকারের হারই বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, দেশে ছয় বছরের ব্যবধানে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে।

শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩ এ উঠে আসা এ তথ্য অনুযায়ী, দেশে উচ্চশিক্ষিত অর্থাৎ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী বেকারের সংখ্যা ৯ লাখ ৬ হাজার। ২০১৭ সালের জরিপে তা ছিল ৪ লাখ ৫ হাজার।

টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য এবং বিডিজবসডটকমের সিইও এ কেএ ম ফাহিম মাশরুর বণিক বার্তাকে বলেন, “সরকার অনেক বেশি পরিমাণে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে ফেলেছে। এত বিশ্ববিদ্যালয়ের তো দরকার আছে বলে মনে হয় না। সংখ্যার বাইরে গিয়ে এখন গুণগত মানে ফোকাস করা দরকার। এক্ষেত্রে সংখ্যায় কমিয়ে হলেও গুণগত মান নিশ্চিত করাটা গুরুত্বপূর্ণ।”

ব্যাঙের ছাতার মতো বিশ্ববিদ্যালয় হলেও ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, গত দেড় দশকে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশেই নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক, আবাসন ও ল্যাবসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা।

নিয়ম অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আদর্শ অনুপাত বিবেচনায় প্রতি ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য অন্তত একজন শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু দেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আদর্শ অনুপাত বজায় নেই ৬৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর মধ্যে ১৮টি পাবলিক ও ৪৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

ইউজিসির নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রতিটি প্রোগ্রামে ন্যূনতম একজন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু দেশের ১৩টি পাবলিক ও ৬০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ শর্ত পূরণ করতে পারছে না। এমনকি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় চলছে কোনো অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক ছাড়াই।

এই পরিস্থিতিতে টাস্কফোর্সের এই সুপারিশকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান। তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি। তবে বর্তমানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নেই। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিষয়গুলো বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে একীভূত করার সুপারিশটি ইতিবাচক।”

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে না পারলে সার্বিক মানে পিছিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাষ্ট্রের বোঝায় পরিণত হবে বলে মনে করছেন বেসরকারি ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (আইইউবি) উপাচার্য অধ্যাপক ম. তামিমও।

তিনি বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রাষ্ট্রের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হলে অবশ্যই মানসম্মত শিক্ষা ও কার্যকর গবেষণার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় একীভূতকরণ জটিল প্রক্রিয়া। কোন উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একীভূত করা যেতে পারে, সে বিষয়েও একটি নীতি সুপারিশের প্রয়োজন ছিল।”

টাস্কফোর্সের সুপারিশের বিষয়ে ইউজিসির সদস্য ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান বণিক বার্তাকে বলেন, “আমাদের দেশে গত ১৫ বছরে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোর বেশির ভাগের অবস্থাই ভালো নয়। ২৬টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২১টিই চলছে ভাড়া বা অস্থায়ী ক্যাম্পাসে।

“আমরা চেষ্টা করছি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন সংকট সমাধানের। তবে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এমন অবস্থায় আছে, যেগুলোর সংকট সমাধান সম্ভব নয়। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা একেবারেই সমাধান সম্ভব নয়, সেগুলোর বিষয়ে আমাদের অবশ্যই বিকল্প চিন্তা করতে হবে।”

আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা

নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গটি আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থেকে। সেখানে আবার ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজের সায়ও মেলে।

২০১৭ সালে ঢাকার বড় সাতটি কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত করা হয়। কলেজগুলো হলো- ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ। এসব কলেজে শিক্ষার্থী প্রায় দেড় লাখ।

এরপর নানা সঙ্কট নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করে এই কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা। অভ্যুত্থানের পর সম্প্রতি তাদের আন্দোলন আরও চাঙা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদের অধিভুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়।

কিন্তু এই কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা পুনরায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরতে আপত্তি জানানোয় তাদের জন্য স্বতন্ত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আলোচনা ওঠে।

গত ৩১ জানুয়ারি এই সাতটি কলেজ নিয়ে ‘জুলাই ৩৬ বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রস্তাব দেয় সাত কলেজের জন্য স্বতন্ত্র রূপরেখা প্রণয়ন কমিটি। (ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফায়েজই এই রূপরেখা প্রণয়ন কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, “আমরা খুব তাড়াতাড়ি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করতে চাই। এই বিশ্ববিদ্যালয় হবে শুধু সাত কলেজের জন্য। সরকারও এ ব্যাপারে খুবই আন্তরিক।”

কিন্তু এর মধ্যে তিতুমীর কলেজ আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে আলাদা আন্দোলনে নামে। আর তাদের দাবি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ রোববার জানালেন, দাবির মুখে নতুন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তারা দেবেন না।

একনেক বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নে বলেন, সাত কলেজের জন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কথা তারা চিন্তা করলেও তিতুমীরের দাবি পূরণ হওয়ার নয়।

“আমরা এ ধরনের সময় বেঁধে দেওয়া দাবির মূখে এমন সিদ্ধান্ত নেব না, যেটা আমাদের সময়ের না, এটা পরবর্তী অনেক সময়ের ভবিষ্যতে বহুদিনের জন্য এটা একটা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত বলে বোঝা হয়ে থাকবে।”

এই সময় তিনি টাস্কফোর্সের সুপারিশের কথাও বলেন, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কমাতে বলা হয়েছে। টাস্কফোর্স এই সুপারিশ সরকারের গ্রহণ করা উচিৎ বলেও মত দেন তিনি।

তার এই বক্তব্যের পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিতুমীর কলেজের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। তারা ক্যাম্পাসের সামনে থেকে মহাখালীর আমতলীতে এসে সড়ক অবরোধ করে। সোমবার সকাল থেকে মহাখালীতে সড়ক ও রেলপথ অবরোধের হুমকি দিয়ে রোববার রাতে সড়ক ছাড়ে তারা।